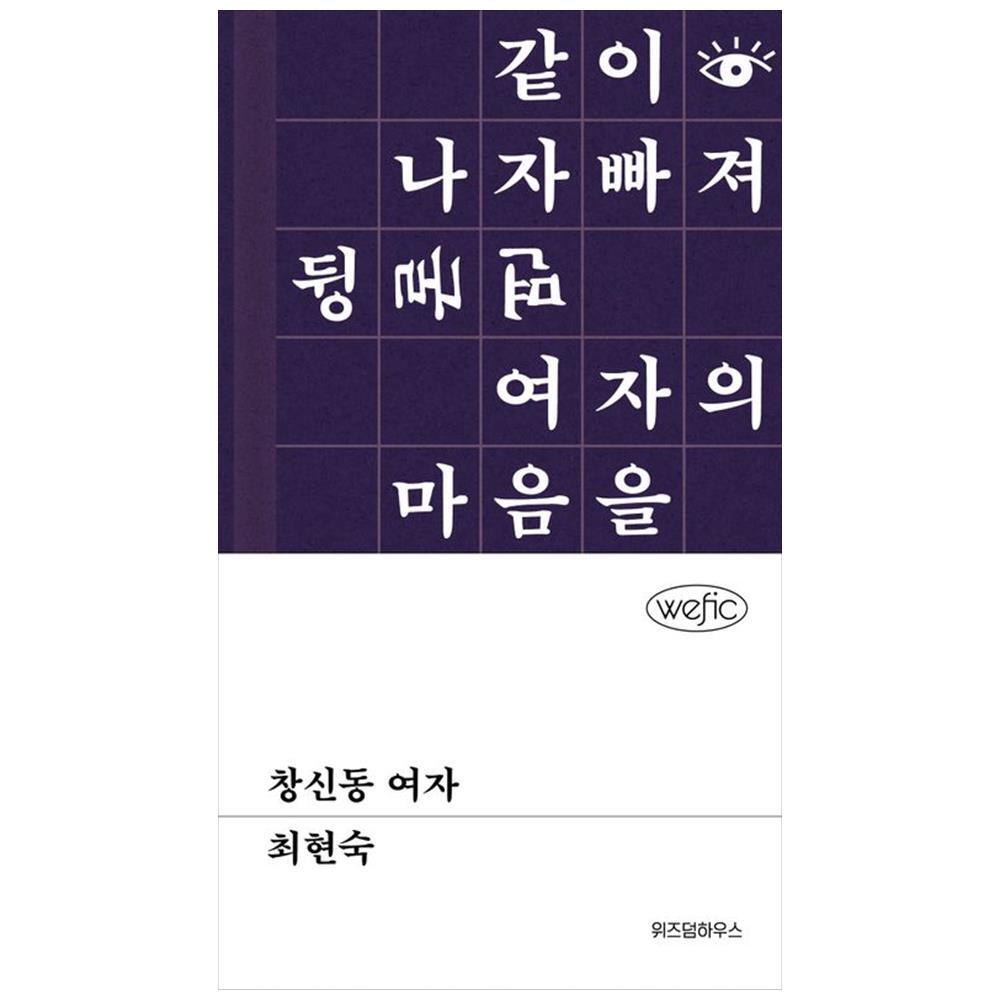

창신동 여자

소설의 중반쯤, 그 ‘창신동 여자’가 들려주는 자신의 삶 이야기는 “요양보호사와 독거노인 생활관리사로 노인 돌봄 노동을 하며 개인의 역사를 생생히 기록하는 구술생애사 작업을 해왔”던 작가의 경험이 응축되어 쏟아지는 지점이다. 단 한 푼의 호들갑도 없이 한 문장마다 처절한 생애사가 이어진다. 문장마다 시간 상의 간격도 큼직하게 띄워놓은 것이, 한국전쟁 피란민 시절을 회상하던 권정생의 담담함이 있다.

읽다보면 화자의 시선이, ‘화자’의 존재가 미묘해진다. 그러니까, 시점의 문제다. 감히 “낮고 낡은 곳”에 계시는 분들의 1인칭 시점을 참칭할 수는 없는 노릇. 결국 다른 사람의 시점을 빌려야 하는데 그 렌즈는 최대한 투명해야 한다. ‘카메라’로서의 역할이 가장 중요하기까. 사람의 손자국, 얼룩이 렌즈에 묻을수록 카메라로서의 역할은 어려워진다. 화자에 대해서는 소설을 다 읽고 나서도 알 수 있는 게 별로 없어, 자연스레 작가라고 가정하고 읽게 된다.

이것을 ‘소설’이라고 부를 수 있으려나? 그게 그렇게 중요한 질문은 아니다. 질문을 바꾸어, 작가는 자신이 관찰한 대상에 대해 1인칭을 취해볼 수 있을까? 실은 그걸 할 수 없다면, 혹은 할 생각이 없다면 ‘소설’은 아닌 것이다.